- · 光谱学与光谱分析版面费[04/09]

- · 《光谱学与光谱分析》投[04/09]

- · 《光谱学与光谱分析》数[04/09]

如何给太阳做“CT”丨流光E彩(2)

作者:网站采编关键词:

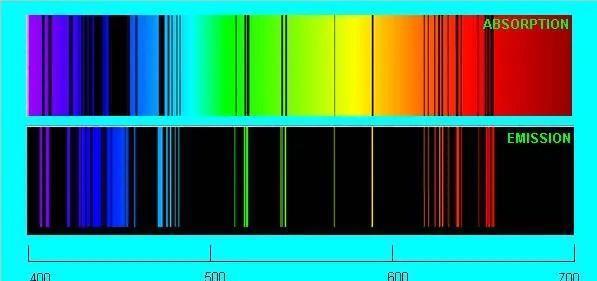

摘要:钠元素特征谱线,上图为吸收谱线,下图为发射谱线。(图片来源于网络) 说到这里,有个很有趣的插曲,我们知道化学元素氦元素又叫做太阳元素,它的英

钠元素特征谱线,上图为吸收谱线,下图为发射谱线。(图片来源于网络)

说到这里,有个很有趣的插曲,我们知道化学元素氦元素又叫做太阳元素,它的英文名称Helium来自于希腊神话中太阳神Helios。那是因为早在1895年地球上发现氦气的27年前,法国天文学家皮埃尔·朱尔·塞萨尔·让森(Pierre?Jules?César?Janssen)和英国科学家约瑟夫·诺曼·洛克耶(Joseph?Norman?Lockyer)就已经独立地通过观察太阳光谱发现了这种未知元素的存在并且进行了命名。

简单地梳理一下,牛顿基于颜色的研究开启了光谱学的大门。随后在19世纪初,沃拉斯顿和夫琅禾费发现了这些连续的太阳光谱中存在一些吸收线。另一方面,化学研究中开始基于焰色反应——不同元素的火焰的颜色——来确定元素,而物理学家基尔霍夫终于建立起元素发射线和太阳光谱吸收线之间的关系,并且最终推开了基于光谱来对天体进行物质分析的大门。

太阳大气的分层结构与“CT”成像

经过两百年的发展,人们终于搞清楚了太阳光谱以及夫琅禾费线,并且发展出基于光谱分析的天体光谱学,来对浩瀚的宇宙进行精确的观测。光谱学除了用在鉴定太阳和其他天体的物质组成外,还可以测量天体的转动速度(多普勒效应)、温度、密度。以及进一步反推能量来源及传递机制等等。如今这种技术已经成为我们研究太阳的重要手段之一。

通过光谱分析我们可以知道太阳大气的物质组成,要是能够直接看到太阳表面的图像岂不是更好?这对于研究太阳能量传递和物质演化过程具有不可替代的作用。这就是太阳物理研究的另一个重要的工具——高分辨力成像。而决定分辨率的最主要因素就是望远镜的口径,这也是天文望远镜口径越来越大的原因。

但是光有大口径的望远镜似乎还不够。我们知道,太阳大气分为光球层、色球层和日冕层,其中光球和色球层的厚度就达到2500公里。我们通常观测到的太阳表面结构,主要来自光球层,比如太阳米粒、太阳黑子等等。

太阳大气层状结构

前面我们介绍过,连续谱的太阳光在由内向外辐射的过程中,穿过太阳大气时会被某些元素吸收形成夫琅禾费吸收谱线。于是科学家就想,如果可以研制出透射波长的带宽非常窄的滤光器,只针对这条谱线进行成像,是不是就可以拍摄出对应元素所在位置的太阳表面图像了呢?答案是肯定的。但是理解起来似乎有点困难,你不是说太阳大气中的元素把对应波长的光谱都吸收了吗?怎么还会有图像呢?为什么这个谱线的图像就是元素所在位置的图像呢?为了解释这个问题,我们来看下图,图中我们以氢元素层的吸收为例来说明问题。虽然太阳辐射是呈360°的发散状辐射,但是考虑到地球和太阳的距离,地球上只能接收到很小角度过来的太阳光,我们这里假定是只有一个方向的辐射可以到达地球(平行光)。

基于太阳大气吸收线分层观测的原理

原本从太阳光球发射出来很多光子,若是没有太阳大气中的吸收层,那么朝向地球的光就会被望远镜收集得到光球层的像;但是太阳大气色球层中有一层氢元素。从光球层发出的光到达氢元素层时,其中656.281nm波长的太阳光就会被氢原子吸收掉,只是吸收了太阳光的氢元素并不稳定,会在很短的时间能再将吸收的光子释放掉。然而再发射出来的光子方向是随机的,这就导致经过“吸收—发射”这一过程后,很多原本朝向地球的光子被改变了传播方向,从而没法进入地球上的望远镜。这就是为什么在太阳光谱中,在氢元素谱线对应的波长位置(656.281nm)呈现暗线(注意只是能量相对其他波段有所减弱,并不是完全没有)。由于这些光子都是从氢原子层发射出来的,如果对这个波段成像,自然可以得到氢元素层的图像。为此我们通过观测Ha(氢元素吸收线,中心波长656.281nm)波段图像,就可以得到太阳大气色球层的图像。

更进一步研究发现,一些元素主要分布在太阳大气的不同高度,并且不同吸收线还能研究特定的太阳物理问题。比如前面说的氢元素吸收线Ha?线,就位于色球层中部;钙元素的一条吸收线?Ca?II?IR线(854.21nm)主要集中在色球层底部;而氦元素吸收线He?I?线(1083.0nm)则主要位于色球层顶部;至于铁元素吸收线Fe?I?线(1565.29nm)则主要集中在光球层。

说到这里,那么给太阳大气照CT的想法也就不言自明了。若是同时对上述吸收谱线进行高分辨成像,那就相当于对太阳大气进行切片扫描,同时得到太阳大气不同层高的物质结构及形态图像。

文章来源:《光谱学与光谱分析》 网址: http://www.gpxygpfxzz.cn/zonghexinwen/2021/0707/440.html

上一篇:重磅!实现精确研究单个分子,且不会影响量子

下一篇:太可怕了太阳中心有个“洞”!